Raconte-moi ta thèse #24 | Adolescent·es et queer : analyse d’une socialisation à et par la sexualité, par Alice Vernay Eterno

Alice Vernay Eterno est doctorante à l’EHESS au sein de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux (IRIS), sous la direction de Julie Pagis. Dans sa thèse intitulée « Adolescent·es et queer : analyse d’une socialisation à et par la sexualité », Alice Vernay Eterno interroge le parcours social et scolaire de collégien·nes s’identifiant à la communauté LGBT+.

« Trop jeune pour savoir ». « C’est à la mode ». « Ça lui passera ». « A cause des réseaux sociaux ».

Le genre et la sexualité des adolescent·es LGBT+ font l’objet de nombreux débats dans les sphères publique et médiatique. Ils sont remis en question, décriés, niés, valorisés, protégés, accusés mais rarement compris.

J’ai donc cherché des réponses du côté de la sociologie. Toutefois, les travaux sur les homosexualités et le genre se sont peu attardés sur l’adolescence. A l’inverse, les enquêtes sur l’adolescence se sont principalement intéressées aux pratiques de sexualité cis-hétéronormées. Quant à la sociologie de l’Ecole – espace centrale dans le quotidien des adolescent·es –, elle s’est concentrée sur les discriminations liées à un genre et/ou une sexualité non-cis-hétéronormés, sans interroger ce qu’ils produisent.

Aussi, devant le manque d’études sur les sexualités non-hétérosexuelles et non-cisgenres adolescentes, ce travail vise à appréhender les pratiques adolescentes à travers le prisme d’une sexualité non-cis-hétéronormée – queer.

Cette recherche repose sur une enquête ethnographique menée dans deux collèges socialement et géographiquement distinct : un établissement parisien fréquenté par des élèves issu·es de classes sociales moyennes intellectuelles et supérieures, doté d’une Alliance Genre Identité et Sexualité, et un établissement classé REP+ d’une commune périurbaine situé dans le Nord-Pas-De-Calais dont les élèves sont issu·es de classes populaires et moyennes. J’ai choisi d’interroger le genre et la sexualité des élèves dans un cadre scolaire car l’Ecole est une institution où s’observe la socialisation scolaire mais également la socialisation familiale et par les pairs. L’approche ethnographique me permet donc d’accéder aux pratiques ordinaires des adolescent·es LGBT+ dans les différents espaces de sociabilité qu’iels fréquentent.

Replacer la sexualité au cœur du processus de socialisation

La sexualité souvent pensée comme une affaire intime et individuelle rattachée à la sphère privée et sentimentale, produit pourtant des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui ne se limitent pas à ce domaine stricto sensu. Dans le cadre de cette recherche, j’envisage donc la sexualité et le genre des élèves comme un espace socialisateur et producteur d’un rapport queer au monde social. Je mobilise le terme queer puisqu’il me permet à la fois d’englober les questionnements de genre et de sexualité variés des élèves et de les inscrire dans les rapports de domination.

Je vais donc explorer les espaces fréquentés par les élèves afin d’identifier les processus de production, d’intériorisation et de valorisation de ces pratiques et perspectives queer. Comment s’apprennent-elles ? Auprès de qui ? Dans quels contextes ? De quelle façon les élèves les mobilisent-ils ?

Apprentissages queer et pratiques diverses de scolarité

Par ailleurs, ce travail analyse comment la sexualité façonne différents aspects de la vie des adolescent·es, et en particulier leur rapport à l’école. Je m’intéresse aux incidences d’une socialisation à et par la sexualité sur l’expérience adolescente globale dans sa diversité.

En m’appuyant sur les travaux sur la mobilisation scolaire, je questionne la manière dont les élèves LGBT+ se positionnent face aux exigences scolaires : investissement dans les devoirs et les notes, engagement en classe, relation au corps enseignant, etc. Par ailleurs, prendre en compte l’effet de leur socialisation et de ses apprentissages sur le parcours scolaire des élèves LGBT+, ce n’est pas uniquement s’interroger sur leurs rapports aux pratiques scolaires, c’est penser l’ensemble des possibles qui ont constitués (et constituent) l’expérience scolaire des élèves au quotidien.

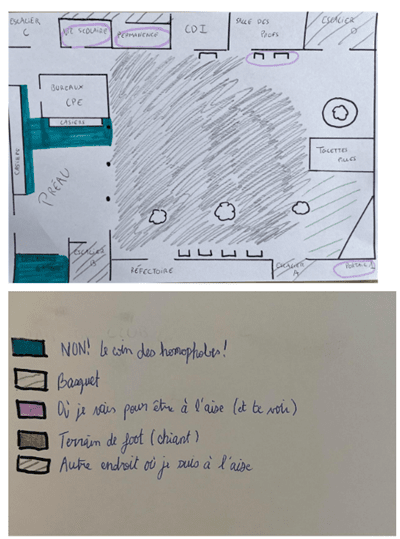

Ainsi, je m’intéresse également à l’espace scolaire. Mon travail de master avait déjà mis en évidence les contraintes spatiales spécifiques que rencontrent les élèves LGBT+ (vestiaires, toilettes, couloirs). Cette recherche doctorale prolonge cette réflexion en intégrant également la question des temporalités queer (« queer time »), qui ne coïncident pas toujours avec celles imposées par l’institution scolaire. Comment les adolescent·es LGBT+ négocient-ils ces décalages temporels et spatiaux ? Comment ces enjeux participent-ils à façonner leurs parcours scolaires ?

Schéma illustré et légende de la cour de récréation du collège par Alexandre, élève de 3e pansexuel.

Schéma illustré et légende de la cour de récréation du collège par Alexandre, élève de 3e pansexuel.

Des socialisations queer plurielles : ancrages sociaux et géographiques des expériences adolescentes

Enfin, en interrogeant la socialisation queer de ces adolescent·es, je souhaite mettre en lumière les effets des différences géographiques sur les trajectoires juvéniles d’une part, et sur les parcours de sexualité et de genre de l’autre. En effet, les caractéristiques socio-économiques des familles, elles-mêmes influencées par les structures sociales, politiques et matérielles environnante, façonnent de manière significative les expériences et les apprentissages des adolescent·es. Les adolescent·es habitant à Paris se trouvent géographiquement proche des manifestations LGBT+ médiatisées (Pride, marches et rassemblements) et de nombreux espaces ressources (associations LGBT+, groupes de parole pour les enfants trans et leurs parents, club LGBT+ au collège, médecins et psychologues spécialisés). Au contraire, habiter dans une commune rurale périurbaine tend à réduire l’accessibilité (transports, proximité, temps scolaires) ou la diversité de ressources autour des questions LGBT+.

Il s’agit de questionner les conditions d’accès aux espaces de socialisation queer et aux outils qu’ils offrent ainsi que l’usage que les adolescent·es en font, au regard de leur socialisation primaire familiale. J’interroge les logiques de mobilité et d’engagement des élèves LGBT+.

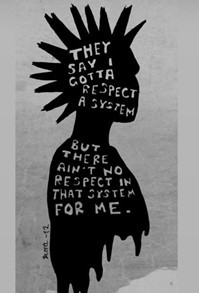

Image partagée sur le réseau social d’Aideen, élève de 3e non-binaire.

Image partagée sur le réseau social d’Aideen, élève de 3e non-binaire.

Il s’agira donc durant ces années de thèse de réfléchir à l’hypothèse suivante : les parcours des adolescent·es LGBT+ sont divers et marqués par une mosaïque de dispositions queer et cis-hétérosexuelles parfois en conflit, qui façonnent des définitions plurielles de l’adolescence et de ses expériences.

Commentaires0

Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.

Articles suggérés