Raconte-moi ta thèse #23 | Vers la tendresse : une enquête dans la littérature, la pensée et les pratiques de 1970 à nos jours, par Fernando Araujo

Fernando Marcial Ricci Araujo est doctorant contractuel à l'EHESS, au sein du Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL - EHESS) où il travaille sous la direction de Marielle Macé. Il est titulaire d’un master en sociologie (Université Fédérale du Rio Grande do Sul, 2013) ; d’un master en littérature lusophone (Sorbonne Université, 2023) ; et d’un master en psychopathologie et clinique psychanalytique (Université Paris Cité, 2023). Dans sa thèse, intitulée Vers la tendresse : une enquête dans la littérature, la pensée et les pratiques de 1970 à nos jours, Fernando Araujo s’intéresse à la présence de la tendresse dans la littérature contemporaine ainsi que dans la pensée en sciences humaines.

Ma thèse vise à interroger la présence de la tendresse dans la littérature contemporaine, dans la pensée en sciences humaines et dans les pratiques sociales des années 1970 à nos jours. Le choix de cette borne chronologique se justifie par l’émergence de plusieurs œuvres majeures qui, à partir de cette période, placent cet affect au cœur de leur force narrative. C’est à cette époque qu’une écrivaine comme Charlotte Delbo a pu ouvrir sa trilogie Auschwitz et après par une phrase forte convoquant la tendresse : « Nous avions pour les hommes une grande tendresse... » ; qu’une poétesse comme Adrienne Rich a conçu un lyrisme traversé par le duo « anger and tenderness » : « Anger and tenderness : my selves. / And now I can believe they breathe in me / as angels, not polarities »; enfin, c’est aussi dans les années 1970 que les récits d’un Georges Perec orphelin, baignés d’une atmosphère de perte et de désolation, ont suscité des réactions critiques comme celle-ci: « Sous l’ironie, la tendresse. C’est sa grandeur ».

Mais si la tendresse apparaît dans la littérature des années 1970 comme un geste de refus face aux événements traumatiques de la première moitié du XXe siècle, c’est surtout dans notre « extrême contemporain » qu’elle fait un véritable retour de force. Les exemples sont nombreux : en 2012, le jeune écrivain brésilien Victor Heringer publiait le poignant O Amor dos homens avulsos (L’amour des hommes singuliers), inscrivant un geste incontournable dans la littérature lusophone contemporaine ; en 2013, la psychanalyste Anne Dufourmantelle écrivait La puissance de la douceur, poursuivant une réflexion philosophique sur la douceur, la sensibilité et la tendresse ; en 2016, la cinéaste Alice Diop intitulait Vers la tendresse un film consacré aux inquiétudes amoureuses des jeunes hommes racisés ; en 2019, l’écrivaine polonaise Olga Tokarczuk prononçait son discours de réception du prix Nobel de littérature sous le titre The tender Narrator ; l’année dernière, l’historienne Sophie Wahnich ouvrait La Révolution des sentiments 1784-1789 par une analyse des sensibilités, plaçant au premier plan l’appel des révolutionnaires à « retrouver la tendresse » ; et dans la jeune génération, au moins quatre artistes ont donné à leurs performances le titre de Tendresse radicale…

Autant de raisons d’ouvrir une enquête afin de prendre toute la mesure de ce retour de la tendresse, de l’inscrire dans une histoire (sans forcément l’unifier), d’identifier ses lignes de développement, et de comprendre ce qui nourrit sa venue récente au premier plan. Quels sont les enjeux éthiques et politiques de la tendresse dans les moments historiques de grand danger ? Comment cet affect nous aide-t-il à reconsidérer (voire à rééquiper) notre sensibilité face à un monde abîmé ? Quelles valeurs, quelles vigiles et quels dispositifs d’attention fait-il émerger ?

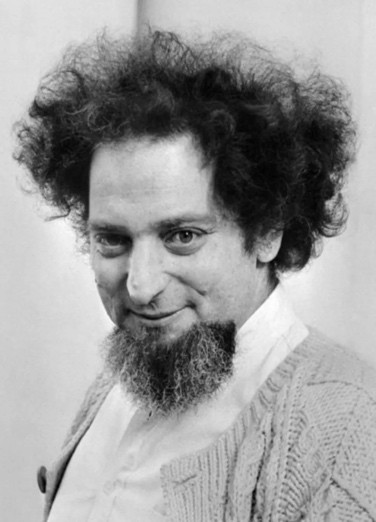

Image 1 : Georges Perec (1936 – 1982) ; Adrienne Rich (1929 – 2012) et Charlotte Delbo (1913 – 1985).

Les sens d’un mot, et des embarras à son égard

Si nous l'observons attentivement, nous verrons que l’évolution lexicale du mot « tendresse » recèle une histoire riche en ambiguïtés et en paradoxes, faisant de ce terme une notion particulièrement féconde pour la pensée. Les premières traces de ce mot remontent au XIVᵉ siècle et exprimaient initialement l’idée d’« enfance ». À partir du XVᵉ siècle, il commence à désigner « la qualité de ce qui est sensible » et « sans résistance ». Ainsi, une couleur « tendre » signalait la « qualité de ce qui a un ton clair, peu marqué, produisant un effet agréable sur la vue ». Dans le domaine de la peinture, « tendre » désignait « les nuances fondues, sans dureté » et en sculpture, la « qualité d’une exécution procédant par touches légères, sans heurt ». Parmi les phénomènes lumineux, on disait « tendres » ceux qui laissaient une « impression douce sur la sensibilité visuelle ». Un végétal « tendre » possédait une « fraîcheur toute neuve » et en termes temporels, « tendre » désignait tout ce qui « commence », la qualité « de ce qui se trouve encore au début de la vie ».

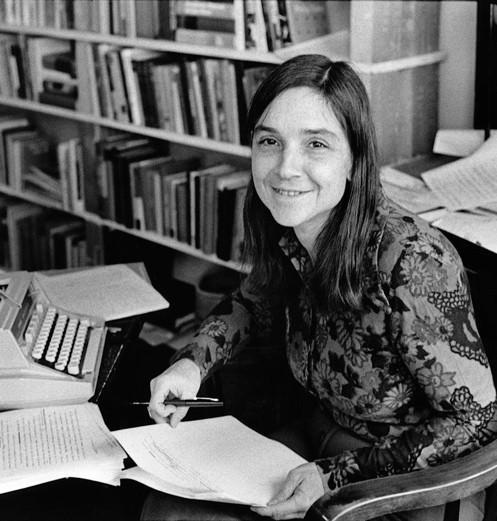

Ce n’est qu’à la seconde moitié du XVIIᵉ siècle que la tendresse a assumé son sens moderne, ancré dans le domaine des sentiments, exprimant une « sensibilité du cœur et de l’âme », associée à un « sentiment affectueux, d’amitié et de générosité ». C’est à ce moment-là que s’imposent son sens figuré et sa vocation affective, rapidement associée à la sensibilité féminine et à l’intimité de la vie privée, engendrant ainsi toute une mémoire culturelle reliant la tendresse à la tiédeur et à la mièvrerie.

Image 2 : François Chauveau, Carte du tendre, dans « Clélie, Histoire romaine » de Madeleine de Scudéry, 1654. Bibliothèque National de France.

Cependant, attention : pendant plusieurs années, l’adverbe « tendrement », par exemple, a également pu signifier « amèrement » ou « avec angoisse ». Comme tout mot intéressant, voire opaque, la tendresse est dialectique et met en relation des contraires. Si elle évoque un noyau central de significations liées à la douceur, à la délicatesse et à l’enfance, le mot « tendresse » exprime aussi une vulnérabilité sans défense, un dénuement et, par conséquent, un locus potentiel de grandes violences. Ainsi, c’est également par la force de ces paradoxes que la tendresse se révèle dans toute son ampleur, ouvrant des voies fécondes d’interrogation et de recherche que cette thèse s’attachera à explorer.

***

Une hypothèse guidera donc notre recherche : avec la mise en avant de ce mot vibrant et presque inconvenant, c’est toute une nouvelle exigence de liens, de pratiques relationnelles et attentionnelles, d’attachements, qui se pense et se fait jour, excédant de beaucoup la sphère privée à laquelle la tendresse se trouvait (récemment encore) cantonnée.

L’enquête sera conduite dans des textes littéraires issus d’un corpus toujours en construction qui s’étend sur une période de plus de cinquante ans (de 1970 à nous jours) et qui constitue un étoilement issu de divers ancrages linguistiques et culturels. Actuellement, ce corpus réunit sept autrices et auteurs de cinq langues différentes : Charlotte Delbo et Georges Perec (français), Victor Heringer (portugais), Adrienne Rich et John Berger (anglais), Olga Tokarczuk (polonais), et Camila Sosa Villada (espagnol).

Méthodologiquement, il s’agira d’examiner comment ces œuvres héritent, négocient et réinventent un vaste champ de formes, d’images et de sensibilités inscrit dans la longue mémoire culturelle des affects et de leurs figurations. Il s’agira également d’analyser la manière dont elles entrent en dialogue avec plusieurs développements récents en sciences humaines et sociales, notamment les pensées féministes autour d’une « éthique du soin », les anthropologies de la vulnérabilité et les philosophies négatives de la communauté, qui placent au premier plan la notion d’« exposition ».

Enfin, à travers une triangulation entre littérature, sciences sociales et histoire des sensibilités, on interrogera les formes et les valeurs d’une poétique de la tendresse, en intégrant les enjeux d’une politique de la tendresse, puisque cet affect semble acquérir une valeur combative et collective dans le débat public, comme en témoignent plusieurs appels récents à une « tendresse radicale ». Que dit-on désormais quand on dit « tendresse » ? Que va-t-on jusqu’à dire ? Dans quels paysages humains, « plus qu’humains », la tendresse nous invite-t-elle ?

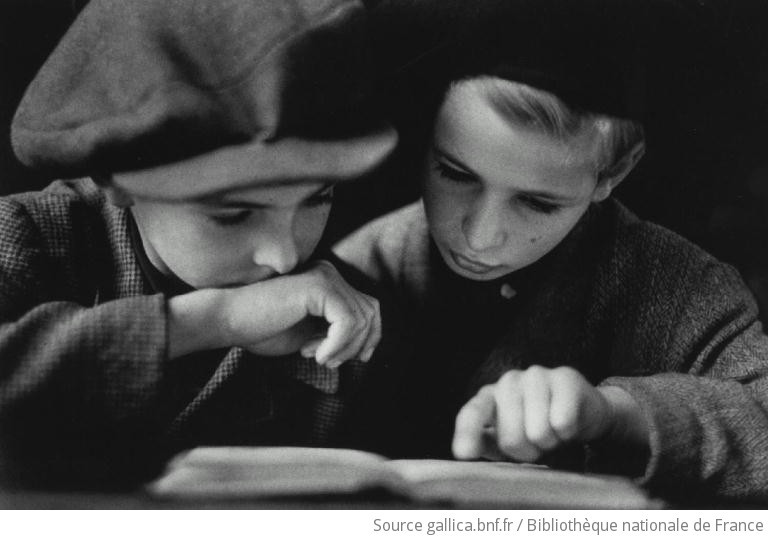

Image 3 : Robert Capa, Capitulation de l’Allemagne et fin du conflit, Bibliothèque Nationale de France.

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés